संघ मोलस्का हेमीकार्डेटा कॉर्डेटा (रज्जुकी) सरीसृप एवीज स्तनधारी लक्षण विशेषताएं

संघ मोलस्का (कोमल शरीर वाले प्राणी)

- मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है ।

- ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय (लवणीय एवं अलवणीय) तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं।

- ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं।

- शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्सियम के कवच से ढका रहता है।

- इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है।

- त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार बनाती है।

- ककुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं।

- सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं।

- मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेतीजिह्वा (रेडुला) कहते हैं।

- सामान्यतः नर मादा पृथक् होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है।

- उदाहरण - पाइला (सेब घोंघा), पिंकटाडा (मुक्ता शुक्ति), सीपिया (कटलफिश), लोलिगो (स्क्विड), ऑक्टोपस (बेताल मछली), एप्लाइसिया (समुद्री खरगोश), डेन्टेलियम (रद कवचर), कीटोप्लयूरा (काइटन)

संघ एकाइनोडर्मेटा (शूलयुक्त प्राणी)

- इस संघ के प्राणियों में कैल्सियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा (शूलयुक्त शरीर) है।

- सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग-तंत्र स्तर का संगठन होता है।

- वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं।

- ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं।

- पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है।

- जल संवहन-तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन (गमन) तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन-तंत्र का अभाव होता है।

- नर एवं मादा पृथक् होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है।

- परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है।

- उदाहरण एस्टेरियस (तारा मीन) एकाइनस (समुद्री अर्चिन) एंटीडोन (समुद्री लिली) कुकुमेरिया (समुद्री कर्कटी) तथा ओफीयूरा (भंगुर तारा)

संघ हेमीकार्डेटा

- इन्हें हेमीकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था; लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमीकार्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है।

- इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है।

- ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं।

- इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड, तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है ।

- परिसंचरण-तंत्र बंद प्रकार का होता है।

- श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है।

- नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है।

- परिवर्धन लार्वा (टॉनेरिया लार्वा) के द्वारा (अप्रत्यक्ष) होता है।

- उदाहरण - बैलैनोग्लोसस तथा सैकोग्लोसस

संघ - कॉर्डेटा (रज्जुकी)

- कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण - पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका-रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं।

- ये सब द्विपार्श्वतः सममित त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं।

- इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है।

- इसमें गुदा-पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण-तंत्र होता है।

संघ कॉर्डेटा तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है-

- यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफैलोकॉर्डेटा तथा वर्टीब्रेटा।

यूरोकॉर्डेटा तथा सेफैलोकॉर्डेटा

- उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफैलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं )।

- ये सभी समुद्री प्राणी हैं।

- यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फेली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है।

- उदाहरण - यूरोकॉर्डेटा - एसिडिया, सैल्पा, डोलिओलम

- सेफैलोकॉर्डेटा - ब्रैंकिओस्टोमा (एम्फीऑकसस या लैंसलेट)

कशेरुकी संघ

- कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है।

- कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किन्तु सभी रज्जुकी, कशेरुकी नहीं होते। .

- रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में दो-तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है।

- वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख (फिन) या पाद के रूप में दो जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं।

अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना

रज्जुकी

- पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है।

- केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र, पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है

- ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं।

- हृदय अधर भाग में होता है।

- एक गुदा-पश्च पुच्छ उपस्थित होती है।

अरज्जुकी

- पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है।

- केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र अधरतल में, ठोस एवं दोहरा होता है।

- क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं।

- हृदय पृष्ठ भाग में होता है (अगर उपस्थित है)।

- गुदा-पश्चपुच्छ अनुपस्थित होती है।

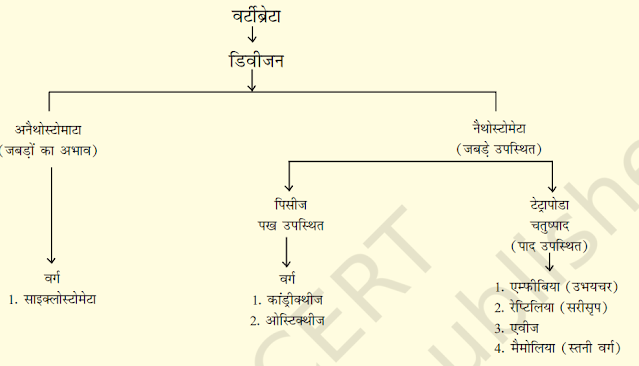

उपसंघ वर्टीब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है-

1 वर्ग - साइक्लोस्टोमेटा

- साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं।

- इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6-15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं।

- साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है ।

- इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है।

- कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है।

- परिसंचरण-तंत्र बंद प्रकार का है।

- साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं; किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं।

- उदाहरण - पेट्रोमाइजॉन (लैम्प्रे) तथा मिक्सीन (हैग फीश)

वर्ग कांड्रीक्थीज

- ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इसका अंत कंकाल उपास्थिल है।

- मुख अधर पर स्थित होता है।

- पृष्ठ रज्जु चिरस्थाई होती है।

- क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद (ऑपरकुलम) से ढके नहीं होते।

- त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्कयुक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतिरत और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं।

- वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं।

- हृदय दो प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है।

- इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं (टॉरपीडो) तथा कुछ में विष दंश (ट्रायगोन) होते हैं।

- ये सब असमतापी (पोइकिलोथर्मिक) हैं, अर्थात् इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है।

- नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणि पख में आलिंगक (क्लेस्पर) पाए जाते हैं।

- निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं।

- उदाहरण- स्कॉलियोडोन (कुत्ता मछली) प्रीस्टिस (आरा मछली) कारकेरोडोन (विशाल सफेद शार्क) ट्राइगोन (व्हेल शार्क)

वर्ग ओस्टिक्थीज

- इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं।

- इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है ।

- इनका शरीर धारारेखित होता है।

- मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है।

- इनमें चार जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद (ऑपरकुलम) से ढके रहते हैं।

- त्वचा साइक्सोयड, टीनोयोड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोष उपस्थित होता है। जो उत्पलावन में सहायक है।

- हृदय दो प्रकोष्ठ का होता है (एक अलिंद तथा एक निलय) ये सभी असमतापी होते हैं।

- नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं।

- निषेचन प्रायः बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है।

- उदाहरणः समुद्री-एक्सोसिटस (उड़न मछली) हिपोकेम्पस (समुद्री घोड़ा) अलवणीयलेबिओ (रोहु), कत्ला, कलेरियस (मांगुर) एक्वोरियम बेटा (फाइटिंग फिश), पेट्रोप्डसम (एंगज मछली)

वर्ग एम्फीबिया (उभयचर)

- जैसा कि नाम से इंगित है, (ग्रीक एम्फी-दो + बायोस-जीवन) कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं ।

- इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है।

- उभयचर की त्वचा नम (शल्क रहित) होती है, नेत्र पलक वाले होते हैं।

- बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है।

- आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है।

- श्वसन क्लोम, फुप्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है।

- हृदय तीन प्रकोष्ठ का बना होता है। (दो अलिंद तथा एक निलय)।

- ये असमतापी प्राणी है।

- नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है।

- उदाहरण - बूफो (टोड), राना टिग्रीना (मेंढक), हायला (वृक्ष मेंढक) सैलेमेन्ड्रा (सैलामेंडर) इक्थियोफिस (पादरहित उभयचर)

वर्ग सरीसृप

- सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है (लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेपटम रेंगना या सरकना)।

- ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है।

- इसमें किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं ।

- इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं।

- हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ का होता है। लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठ का होता है।

- सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग-अलग होते हैं।

- निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है।

- उदाहरण किलोन (टर्टल), टेस्ट्यूडो (टोरटॉइज), केमलियॉन (वृक्ष छिपकली) - केलोटस (बगीचे की छिपकली) ऐलीगेटर (ऐलीगेटर), क्रोकोडाइलस (घडियाल), हैमीडेक्टायलस (घरेलू छिपकली) जहरीले सर्प-नाजा (कोबरा), वंगैरस (क्रेत), वाइपर

वर्ग एवीज (पक्षी)

- एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है (कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को छोड़कर)। इनमें चोंच पाई जाती है।

- अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं।

- त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती।

- अंतःकंकाल की लंबी अस्थियाँ खोखली होती हैं तथा वायुकोष युक्त होती हैं।

- इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेषणी होती हैं।

- हृदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है।

- यह समतापी (होमियोथर्मस) होते हैं, अर्थात् इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है।

- श्वसन फुप्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुप्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है।

- उदाहरण कार्वस (कौआ), कोलुम्बा (कपोत), सिटिकुला (तोता), स्ट्रयिओ (ओस्ट्रिच), पैवो (मोर), एटीनोडायटीज (पेग्विन), सूडोगायपस (गिद्ध)

वर्ग स्तनधारी

- इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है।

- स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि (स्तन ग्रंथि) है जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं।

- इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं, जो चलने-दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं ।

- इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं।

- जबड़े में विभिन्न प्रकार के दाँत, जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं।

- हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है।

- श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है।

- लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है।

- कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं (जरायुज) तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है।

- उदाहरण - अंडज औरनिथोरिंकस, (प्लैटीपस या डकबिल) जरायुज- मैक्रोपस (कंगारु), टैरोपस (प्लाइंग फौक्स), केमिलस (ऊँट), मकाका (बंदर), रैट्स (चूहा), केनिस (कुत्ता), फेसिस (बिल्ली), एलिफस (हाथी), इक्कुस (घोड़ा), डेलिफिनस (सामान्य डॉलफिन), वैलेनिप्टेरा (ब्लू व्हेल), पैंथरा टाइग्रिस (बाघ), पैंथरा लियो (शेर)