जीव जगत का वर्गीकरण एक परिचय

जीव जगत का वर्गीकरण एक परिचय

- सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था।

- लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी (पादप) एवं एनिमैलिया (प्राणि) जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी (ससीमकेंद्रकी) एवं प्रोकैरियोटी (असीमकेंद्रकी), एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी (हरित शैवाल) एवं अप्रकाश संश्लेषी (कवक) के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था।

- पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी।

- इसके अतिरिक्त, वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ-साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि याँ एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ-साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों/जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है।

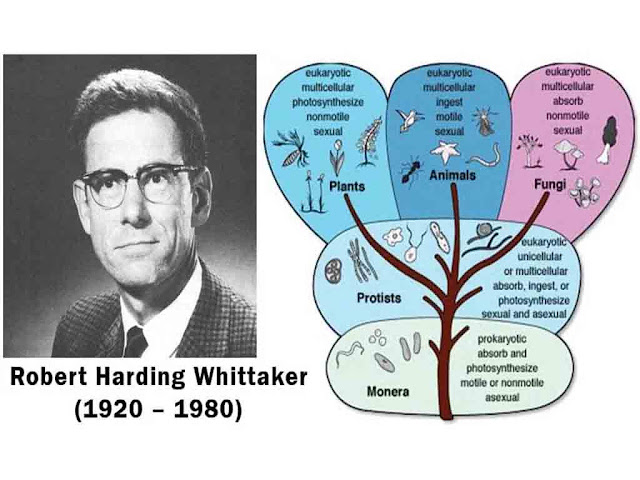

आर.एच. व्हिटेकर

- सन् 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक पाँच जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मॉनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे।

- अब हम पाँच जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील-हरित शैवाल, (फंजाई) मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एन्जिओस्पर्म को 'पादपों' के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एक दम अलग थे। जीवन की तीन अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थीं, जिसमें मॉनेरा जगत् को दो अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत् को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक षट्जगत् वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई।

- प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील-हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे- क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का, हरित पादपों जैसे स्वपोषी, के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोस की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत 'फंजाई' के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ 'मॉनेरा' तथा एककोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है।

- प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लैमाइडोमोनास एवं क्लोरेला (जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था) पैरामीशियम एवं अमीबा (जिन्हें पहले प्राणि जगत में रखा गया था) के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग-अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ-साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हों, बल्कि जातिवृत्तीय हो हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो।