पुष्पी पादपों की आकारिकी

पुष्पी पादपों की आकारिकी

- एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियाँ, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है।

- वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली-भांति समझने के लिए (अथवा सभी जीवों के लिए) हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन, आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

- किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियाँ होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है

1 मूल

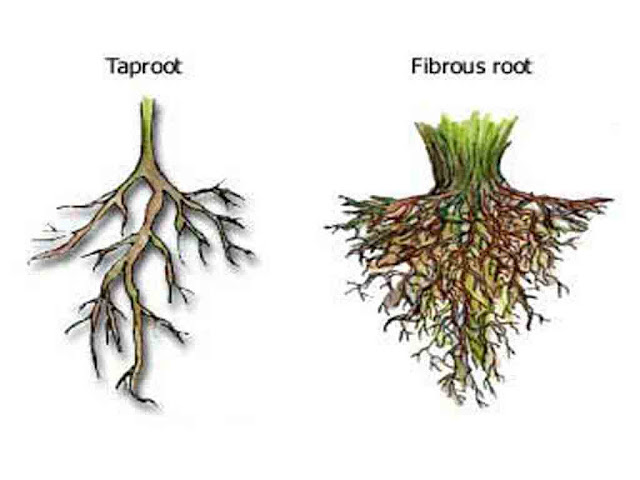

अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वयी मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएँ मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है ।

झकड़ा मूलतंत्र

- एकबीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूलतंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूँ का पौधा है ।

अपस्थानिक मूल

- कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं .

मूल तंत्र का प्रमुख कार्य

- मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण,

- पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना,

- खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना है।

1.1 मूल के क्षेत्र

मूल का शीर्ष अंगुलित्त जैसे मूल गोप से ढका रहता है , यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएँ बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार-बार विभाजन होता है।

दीर्घाकरण क्षेत्र

- मेरिस्टेमी क्रियाओं के क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घाकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्धीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। इसलिए

परिपक्वन क्षेत्र

- दीर्धीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएँ निकलती हैं जिन्हें मूलरोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं।

2 तना

- तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएँ, पत्तियाँ, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है।

- तने पर गाँठ तथा पोरियाँ होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियाँ निकलती है गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं।

- जब तना शैशव अवस्था में होता है, तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है।

तने का प्रमुख कार्य

- तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है।

- यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है।

- कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं।

3 पत्ती

- पत्ती पार्श्वीय, चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गाँठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं।

- पत्तियाँ प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं।

- ये पत्तियाँ अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं।

- ये पौधों के बहुत ही महत्त्वपूर्ण कायिक अंग हैं, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं।

एक प्ररूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं-

पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका ।

पर्णाधार

- पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं।

पर्णवृंततल्प (पल्वाइनस)

- एकबीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंततल्प (पल्वाइनस) कहते हैं।

पर्णवृंत

- पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे।

स्तरिका

- स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएँ होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्यशिरा कहते हैं। शिराएँ पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है।

1 शिराविन्यास क्या होता है ?

- पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल-सा बनाती हैं तब उसे जालिका शिराविन्यास कहते हैं । यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएँ समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिराविन्यास कहते हैं । यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है।

2 पत्ती के प्रकार

- जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुँच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है।

- जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुँचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं।

- सरल तथा संयुक्त पत्तियों, दोनों में पर्णवृत के कक्ष में कली होती है। लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती।

संयुक्त पत्तियाँ दो प्रकार

- संयुक्त पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं।

पिच्छाकार संयुक्त

- पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष (एक्सिस) जो मध्यशिरा के रूप में होती है, पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है।

हस्ताकार संयुक्त

- हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात् पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरणतः सिल्क कॉटन वृक्ष

3 पर्णविन्यास

- तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का होता है- एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार।

एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास

- एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है।

- उदाहरणतः गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी।

सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास

- सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है केलोट्रोपिस (आक), और अमरूद।

चक्करदार पर्णविन्यास

- यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं जैसे एल्सटोनिआ (डेविल ट्री)।